一套敌机“催生”的八路军“兵书”

法治日报

2025年09月03日

图①:《合同战术》(上部)。

图②:《合同战术》(下部)。

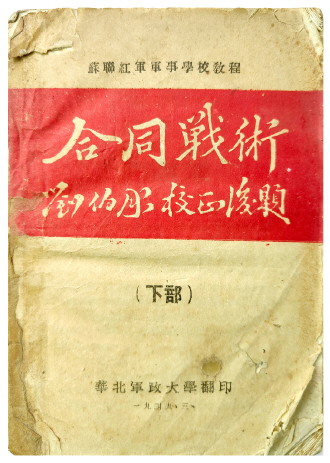

图③:《合同战术》内页。

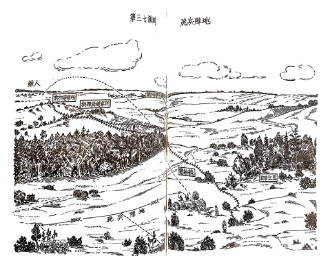

图④:《合同战术》内页。

图⑤:《新华日报》从1938年武汉创刊至1947年重庆被查封,共出版3231期。

图⑥:1938年1月11日,《新华日报》创刊号刊登胡考创作的《巩固团结抗战到底》。

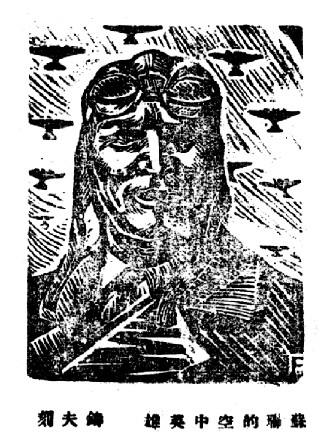

图⑦:1939年8月18日,《新华日报》刊登铸夫创作的《苏联的空中英雄》。

图⑧:铸夫在《新华日报》工作时使用的木刻刀。

(资料图片)

□ 本报记者 台建林

□ 本报见习记者 张运恒

这是一套在抗日战争炮火中翻译校对、解放战争期间出版的军事战术著作,70多年过去了,书本封面磨损,右下角因反复翻阅已显卷曲。

《合同战术》,是张镰斧在中国人民抗日军事政治大学(以下简称抗大)六分校的军事课教材。

1937年,16岁的张镰斧参加革命时,没有打仗常识,更不懂战略战术。在军队大熔炉里,他迅速成长为一名优秀的军事指挥干部。抗美援朝上甘岭战役前夕,他担任志愿军12军35师参谋长,协助首长协调志愿军坦克兵、炮兵,依托坑道系统筑城优势,打响《合同战术》中讲授过的步、炮、坦克协同作战的栗洞东山进攻战斗,成为志愿军经典作战范例。

1957年,张镰斧进入中国人民解放军高等军事学院基本系学习,两年半后被急调从事中国航天科学事业。1985年,液体地地战略武器及运载火箭获首届国家科学技术进步奖特等奖,作为东风五号洲际导弹研制生产总指挥,张镰斧名列受奖第十四人,也是唯一一位管理人员。

抗战胜利80周年前夕,《法治日报》记者在张镰斧之子张谷林家中看到《合同战术》一书,听张谷林讲述父亲精心收藏这套再版教材的经历,再现八路军将士“在实际斗争中在职学习”的烽火岁月。

译稿随大黑骡子滚落山谷

《合同战术》,苏联红军军事学校教程,系统论述多兵种战斗特性和协同作战,是刘伯承等人着眼于人民军队未来战术的发展,在战斗间隙精心翻译出来的。

张谷林介绍说,此书在校正过程中,先后经过了三次反“扫荡”的作战,特别是在第三次反“扫荡”中,险些遗失底稿。

百团大战后,侵华日军对抗日根据地进行了更大规模的扫荡、摩擦、蚕食、合围。还训练特别部队“挺进队”,假扮成八路军游击队,从山岭、河谷、峰梁等小路,深入根据地腹地进行偷袭,情势特别严峻。

1942年6月9日,日军以共产党领导的太行山根据地核心区(今河北涉县至山西黎城)为主要攻击面,组成20余路的梳篦队形,步步向南推进,妄图捕获八路军129师的指挥机关。当日,129师驻扎在涉县以南的黄贝坪一带,从响堂铺以东的神头村一带穿过邯长路,进入佛堂沟山地。入夜,部队继续转移,一连翻过了几道山梁,快接近杨家庄附近大路时,侦察员报告前面杨家庄已被敌人占领,敌人正沿着大路搜索。刘伯承等人登上山头,观察到东、西、北三面都有零星火光,判断出按原计划循杨家庄、北水出神头的路线已走不通,果断决定向西转移。

晚上没有月亮,山间牧羊道十分难走,几乎是直上直下的陡坡。战士们要手脚并用、抓住树枝攀爬,牲口要前拉后拽才肯朝前移动。其间,驮着刘伯承行李和书籍文件的大黑骡子滚下山坡,其中就有珍贵的《合同战术》译稿,多亏二团参谋长陈皓派出侦察班长贾清水带几名侦察员,在日军控制的神头村以南申家庄附近,摸到深谷里找到行李和文件。第二天早饭后,贾清水一行赶上大部队,将包括《合同战术》译稿在内的文件交给刘伯承。

研学战胜日寇军事理论

张谷林回忆,据父亲张镰斧讲述,1940年底,为全面提高军事、政治素质,抗大六分校第一期招生,八路军新一旅应招100多人,父亲带队到六分校报到。当时六分校有四个营,张镰斧被编在三营十一连学习,任十一连党支部书记。就在那个时期,张镰斧和战友们学习政治、军事、文化三门功课,生活和学习条件都非常艰苦,只能因陋就简,坚持学习,又当学员又当战士,随时战斗,随时转移……

“父亲生前提起,在抗大的课堂上,教员们拿着《合同战术》,不仅学习苏联战术,更强调以自己的战术为核心,寻求战胜日寇之道。”张谷林讲述道,“父亲曾提到,序言中的‘在实际斗争中在职学习’‘使理论与实际联系起来’等观点,深深烙印在学员心中。”大家深知,只有将书本理论与抗日战场的山峦沟壑、敌我装备的悬殊现实相结合,才能找到克敌制胜之道。

1942年2月,日军纠集1.2万余兵力对太行、太岳进行春季“扫荡”。日军奔袭八路军总部驻地山西辽县(今左权县)扑空后,在山西和顺、辽县、武乡等地区实行“三光政策”,不仅到处疯狂烧杀破坏,掠走大批粮食和牲畜,更惨无人道地施放糜烂性毒剂,残害根据地军民。

六分校奉129师命令,组成一个加强营,分散活动于武乡、襄垣、榆社一带,开展游击活动。据《抗大六分校反“扫荡”战斗总结》中记载,从1942年2月12日至3月8日共参加战斗9次,全校“把握游击战战术原则,不久住一地,经常转移,并加强封锁消息,协同地方政权适时清查户口,防止敌探混入刺探军情与防止敌人突然袭击”。在这次反“扫荡”斗争期间,六分校教职学员歼敌近百人,有40名同志献出了宝贵的生命。

在此后的抗日战争中,六分校的学员们取得多次反“扫荡”、反摩擦战斗的胜利,把优良的抗大革命精神和传统作风传播到全国各地。张谷林回忆,父亲张镰斧从六分校毕业后,从连一级政治工作重新定位、学起、干起,学到了部队基层连队生活、组织、纪律等多方面的管理经验,对基层指挥、支部建在连上等有了更深的认识。

敌人飞机大炮“督促”绘写出版

从1941年常彦卿翻译完《合同战术》,到1942年出版《合同战术》(上部),再到1946年出版《合同战术》(下部),这套教材横跨了抗日战争到解放战争。

在1942年8月《合同战术》译版序言中,刘伯承通过两则故事,讲述“离开实际的理论是死理论,离开理论的实际是瞎实际”的道理,指出学习苏军战术必须以八路军自己的战术为核心。

在1946年12月《合同战术》译版再序中,刘伯承指出“在现代战术进程之中,必须知道各兵种的性能及其协同动作,尤其要知道的是在研究各兵种弱点当中,寻求所以防御的办法,在缴获了敌人现代武器之时,即可以迅速使用它们的办法”,勉励干部必须学习毛泽东军事著作,不要死啃《合同战术》教条,应一切从实际出发。

刘伯承在《合同战术》译版再序中还写到,“第二部译稿随我辗转携带了四年有余,曾与译者商谈,由他修改了一次,也曾在途中扯失了一些,终未真正做校正工作……在敌人飞机、大炮、坦克的督促与我参谋同志帮助绘写之下,今天算完成了出版前一切工作”。足见在战火纷飞的艰苦条件下,八路军对军事战略战术的追求。

1947年8月重校《合同战术》(上部)前言,号召各级指挥员既要向自己军队的实际战例学习,又要向军事理论学习,并预见到实行战略进攻后将要面临的大兵团作战,提出侦察研究、拟定战斗计划、根据新变化的情况主动灵活地机动以及各兵种协同动作与通信联络等作战原则。

张谷林回忆说,父亲张镰斧在人民军队这个大熔炉里,边学习边战斗,从政工干部向军事干部转型。从抗日战争、解放战争,到抗美援朝战争,父亲坚决听党的话,始终坚持在实践中学习,一直精心珍藏《合同战术》,反复结合实践对照学习,深感刘伯承为《合同战术》写了三版序言的前瞻性和预见性,在下部丢失后又多方收集,最终补齐1949年版下部,凑成了这套书。

张镰斧在23年的军事生涯中,基于《合同战术》等的学习、实践、再学习、再实践,成长为人民军队中一名英勇善战、文武兼备的优秀指挥员。

“这本书是前辈们智慧的结晶,更是我们家的传家宝。”张谷林感慨道。如今,年过七旬的张谷林仍时常翻阅《合同战术》,和八路军研究会太行分会会员们一起探讨,学习八路军在烽火岁月的抗战精神和拼劲。而《合同战术》也仍作为各大军事学院教材,传承着革命的薪火。